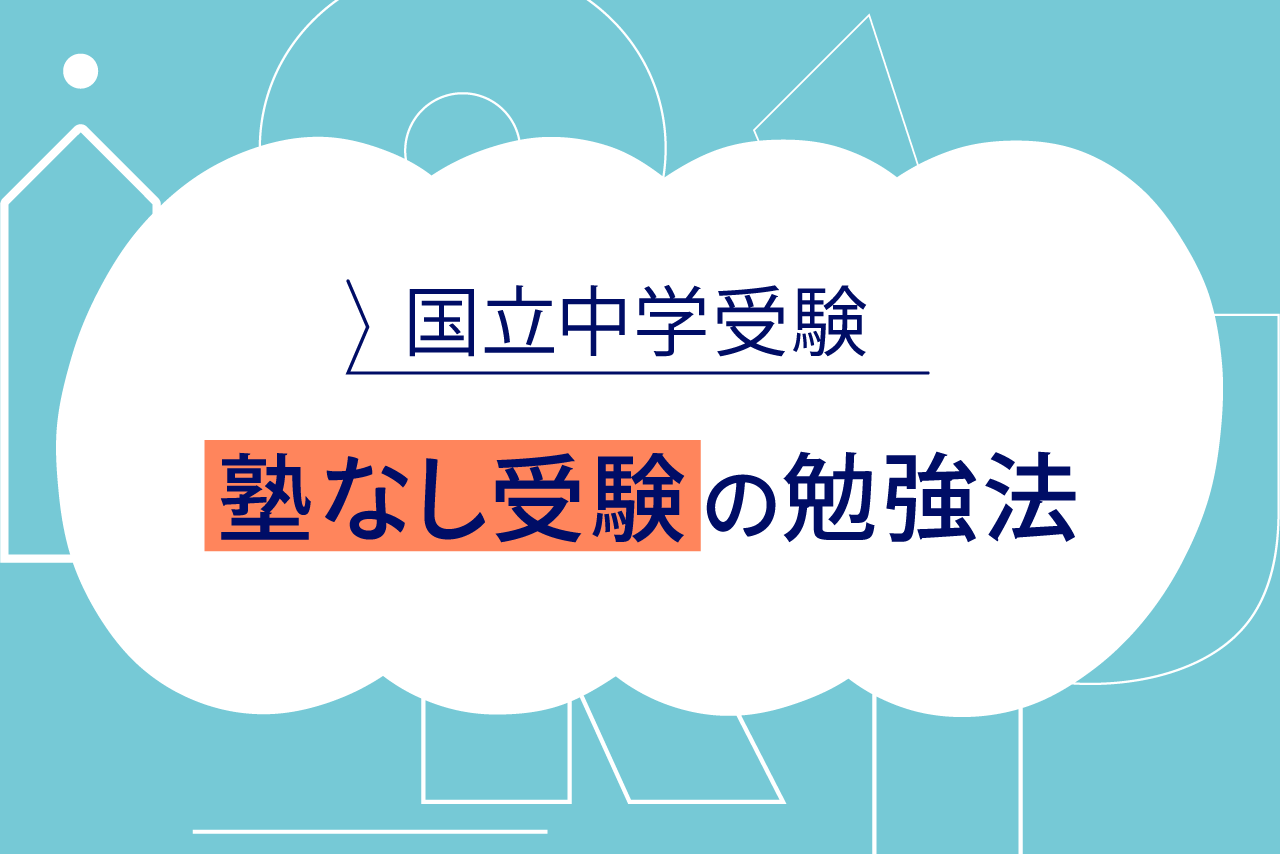

国立中学に「塾なし受験」で合格したい。これから受験勉強を始めたいけれど、いったいどこから手をつけたらいいんだろう…。問題集や参考書もわかりません。具体的な勉強法を教えてください。

このような疑問にお答えします。

この記事の内容

- 国立中学に「塾なし受験」で合格するための勉強法【徹底解説】

「塾なし受験」の勉強法

- ステップ①:基礎学力の定着(〜小5)

- ステップ②:入試レベルの学力の定着(小5〜)

- ステップ③:模擬テストの受験(小6〜)

- ステップ④:入学試験の過去問の対策(小6・夏〜)

- ステップ⑤:時事問題の対策(小6・冬〜)

記事の信頼性

この記事を書いている筆者は、家庭教師・塾講師での国立中学受験の指導歴19年ほど。これまでに、100人以上の受験生に国立中学の受験指導を行ってきました。

読者のみなさんへメッセージ

この記事は、「これから国立中学に『塾なし受験』で合格したいけれど、勉強法がわからない」という方に向けて書いています。

この記事を読むことで、「受験勉強を始めるタイミング、受験勉強の内容、使用する問題集や参考書」までをイメージできるようになると思います。

実は、筆者自身も「塾なし受験」で国立中学受験に合格した経験を持ちます。そんな筆者の経験も踏まえて、読者のみなさんに勇気を与えられるような記事を執筆します。

それでは、さっそく見ていきましょう。

ステップ①:基礎学力の定着(〜小5)

本格的な受験勉強を始める小5までは、基礎学力の定着を図ってください。

と言いますのも、国立中学の入学試験は教科書の内容を中心に、一部で発展的な内容が出題される程度です。ステップ②で入試レベルの問題を解き出すまでは、教科書の復習を中心とした基礎学力の定着で十分です。

教科書やノート、計算ドリル、漢字ドリルなど、日々の学校の内容を復習します。私立中学の受験勉強に使用する、「受験用の問題集」を解く必要はありません。

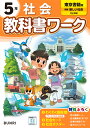

「小学教科書ワーク」で教科書の内容を復習する

基礎学力の定着には、教科書の内容を復習できる教科書準拠版の問題集を使用します。

個人的におすすめな問題集は、文理の「小学教科書ワーク」です。

※学習塾の問題集を数多く出版している、文理という出版社の「市販の問題集」です。

※「教科書準拠版の問題集」とは、学校で使用している教科書に対応した問題集のことです。教科書の出版社を調べて、その出版社版の問題集を購入します。「教科書準拠版の問題集」を使用することで、学校の授業の内容を復習できます。

なお、学校で使用している教科書の出版社は「【最短1分!市販の問題集】購入前に教科書の出版社を調べる方法」の記事で、お住まいの市区町村からすぐに調べられます。

【最短1分!市販の問題集】購入前に教科書の出版社を調べる方法

「市販の問題集」を購入する際は、学校で使用している教科書に準拠したものを購入しなければいけません。この記事では、学校で使用している教科書の出版社を最短1分で簡単に調べる方法について解説しています。

よくある質問:いつから受験勉強を始めればいいですか?

結論として、国立中学だけを受験するなら、本格的な受験勉強は小5になってからで構いません。

お子さまによっては小6からでも間に合いますが、苦手教科があった場合に備えて小5からがおすすめです。

それまで(具体的には小3や小4まで)は、上記の「小学教科書ワーク」を使った、教科書の内容の復習で十分です。

なお、調査書の合否への影響については「【国立中学受験】調査書の内容と合否への影響【依頼の方法も解説】」の記事で解説しています。

【国立中学受験】調査書の内容と合否への影響【依頼の方法も解説】

国立中学受験では、出願時に調査書を提出しなければいけません。この記事では、そんな調査書の内容と合否への影響、調査書作成の依頼の方法について解説しています。

ステップ②:入試レベルの学力の定着(小5〜)

小5からは、少しずつですが入試レベルの問題に触れていきます。

「実力突破」で入試レベルの難易度を知る

入試レベルの学力の定着には、増進堂・受験研究社の「実力突破」に代表されるような受験用の問題集を使用します。

※「受験用の問題集」とは、中学受験に必要な学力を定着させることを目的とした問題集です。実際の入試問題を収録していることが多く、入試レベルの問題に触れることができます。

「自由自在」で入学試験に必要な知識を増やす

「受験用の問題集」を解く際に必要となる参考書が、増進堂・受験研究社の「自由自在」です。

入試問題を収録した「受験用の問題集」には、教科書の内容から発展した応用問題が含まれています。そのような問題を理解するためには、教科書よりも詳しい解説が載っている「自由自在」のような参考書が必要です。

なお、中学受験の参考書はこの「自由自在」の一択です。その理由については「【中学受験の参考書】自由自在を選ぶべき理由をプロが解説【口コミ】」の記事で解説しています。

【中学受験の参考書】自由自在を選ぶべき理由をプロが解説【口コミ】

中学受験におすすめな参考書を知りたい方向け。結論は、増進堂・受験研究社の「自由自在」を選べば間違いありません。その理由について、「自由自在」を19年間使い続けている筆者が解説しています。

ステップ③:模擬テストの受験(小6〜)

小6からは、入学試験の本番を想定した模擬テストを受験します。

ある程度の受験者数がいる大手進学塾の公開模試や、出版社などが主催する学力テストで構いません。

※ちなみに筆者が指導している関西なら、五ツ木書房が主催する「五ツ木・駸々堂模試」がおすすめです。

【中学受験・関西の模試】五ツ木・駸々堂模試がおすすめな3つの理由

関西の中学受験のおすすめ模試を知りたい方向け。この記事では、関西の中学受験の指導歴19年の筆者が、「五ツ木・駸々堂模試」をおすすめする理由について解説しています。

模擬テストを受験する目的

- 目的①:苦手な教科・単元を把握する

- 目的②:入学試験の本番を想定した予行練習を行う

目的①:苦手な教科・単元を把握する

模擬テストの結果を分析することで、苦手な教科や単元が分かります。そして、志望校合格に足りない学力を補うために必要な対策を講じます。

受験生自身が理解できていると思っていても、実際には学力が定着していない単元を確認できるのは、模擬テストを受験する以外に方法はありません。

目的②:入学試験の本番を想定した予行練習を行う

模擬テストの試験会場では、自宅とはまったく異なる雰囲気の中で問題を解くことになります。

あがり症や緊張しやすい受験生なら、模擬テストを数回受験することで、普段の力を入学試験の当日に発揮できるようになります。

また、模擬テストを受験することで、試験時間の長さを体感することができます。

国立中学の入試を想定した「模擬テスト」を受験しよう!

学力定着を確認したいなら、国立中学の受験対策を行う学習塾の模擬テストの受験がおすすめです。

※通っていなくても、模擬テストを受験できる学習塾があります。

国立中学の入学試験を想定した模擬テストなので、受験勉強の成果を確認するのにピッタリです。また、志望校の「そっくり模擬テスト」を実施している学習塾もあるので、本番の予行練習にもなります。

なお、関西の国立中学受験に強い学習塾は、「【関西・大阪】国立中学受験に強い学習塾【おすすめ3選】」の記事にまとめています。

【関西・大阪】国立中学受験に強い学習塾【おすすめ3選】

関西・大阪の国立中学受験に強い学習塾を知りたい方向け。この記事では、国立中学受験の指導歴19年、現役プロ家庭教師・塾講師の筆者が厳選した、「この学習塾なら間違いなし!」というおすすめの3校を紹介しています。

ステップ④:入学試験の過去問の対策(小6・夏〜)

受験勉強の中で外すことができないのが、入学試験の過去問の対策です。

「入学試験の過去問題集」には、直近5~6年分の入試問題が収録されています。この5~6年分の過去問を夏休み以降から入学試験の直前まで繰り返し解きます。そして、入学試験の出題傾向を把握します。

特に、志望校によって入学試験に特徴や傾向がある国立中学受験においては、過去問のやり込み具合で合否が決まると言っても過言ではありません。入学試験の過去問の対策には充分な時間を割くことが大切です。

なお、入学試験の過去問の勉強法については、「【中学受験】志望校の過去問・赤本はいつから?【使い方も解説】」の記事で解説しています。

【中学受験】志望校の過去問・赤本はいつから?【使い方も解説】

志望校の過去問・赤本の使い方を知りたい受験生向け。この記事では、志望校の過去問・赤本はいつから解き始めるのか、何年分解いたら良いのかなど、赤本の使い方について解説しています。

ステップ⑤:時事問題の対策(小6・冬〜)

受験勉強もいよいよ佳境、最後に行うのが時事問題の対策です。

入学試験の過去問を解いてみると、どの学校でも理科や社会を中心に、ここ1年間に起こった時事ニュースに関連する問題が出題されていることに気付きます。

※こうした問題を「時事問題」と言います。

「時事問題に強くなる本」で予想問題を把握する

時事問題の対策には、学研出版の「時事問題に強くなる本」を使用します。

約1年前から直近までの時事ニュースを把握するとともに、それに関する理科と社会の単元を復習します。また、今年度の入学試験で出題が予想される内容をまとめた予想問題で、出題のされ方も確認します。

なお、「時事問題に強くなる本」を使った時事問題の勉強法については、「【中学受験・高校受験】時事問題の対策におすすめな問題集【勉強法も解説】」の記事で解説しています。

【中学受験・高校受験】時事問題の対策におすすめな問題集【勉強法も解説】

入学試験の時事問題の対策におすすめな問題集を知りたい方向け。この記事では、指導歴19年の筆者が愛用している問題集を紹介しています。また、時事問題の勉強法についても解説しています。

まとめ

というわけで、以上です。

上記の5ステップで、受験勉強を始めるタイミング、受験勉強の内容、使用する問題集や参考書までを理解できたのでは、と思います。

この記事の内容を参考に、ぜひ国立中学の「塾なし受験」に挑戦してみてください。

なお、この記事で紹介した参考書と問題集は、「【国立中学受験】「塾なし受験」におすすめな参考書と問題集【厳選6冊】」の記事にまとめています。あわせてご活用ください。

【国立中学受験】「塾なし受験」におすすめな参考書と問題集【厳選6冊】

国立中学受験は、学習塾に通わない「塾なし受験」で合格できるのが特徴です。この記事では、国立中学受験の指導歴19年の筆者が、「塾なし受験」におすすめな参考書と問題集を紹介しています。

また、調査書や面接、作文など、国立中学の受験対策の方法については、下記の記事で解説しています。

【国立中学受験】入学試験の特徴と受験対策の方法は?【私立との違いも解説】

国立中学の受験対策の方法を知りたい方向け。この記事では、国立中学の受験対策の方法について、私立中学との違いを交えつつ、3ステップで解説しています。

コメント